【开篇·以红色为笔墨,书写青春答卷】

“青年之字典,无‘困难’之字;青年之口头,无‘障碍’之语。”近日,福建技术师范学院教育学院12名师生组建东山薪火行知实践队,奔赴福建省漳州市东山县,开展为期三天的“踏寻东山红迹,传承谷公精神”主题社会实践活动。实践队以脚步丈量红色土地,以专业知识传承红色基因,从青年视角探寻爱国主义教育的“东山密码”,以实际行动践行“请党放心,强国有我”的青春誓言。

一、精神赓续:谷公风骨铸就爱国丰碑

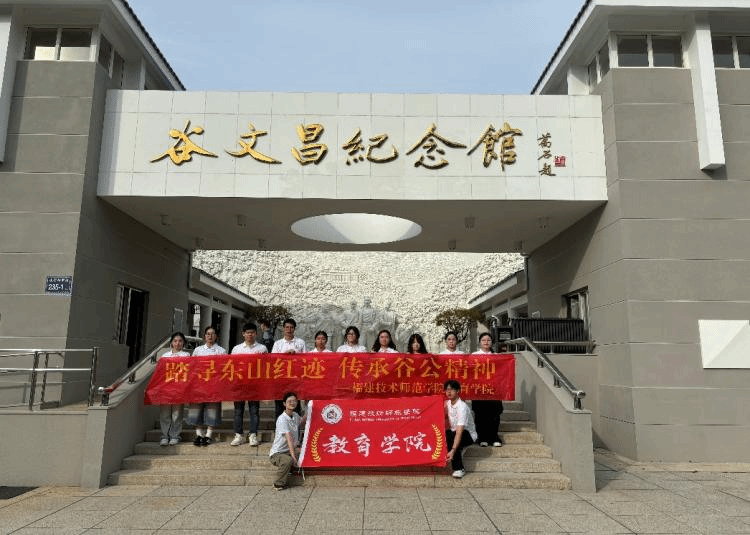

7月6日,实践队沿着谷公精神的脉络,深入谷文昌纪念馆、陈城镇澳角村、寡妇村展览馆等地,在实地探访中汲取奋进力量,让红色基因在青春血脉中赓续传承,筑牢爱国主义精神根基。

(一)缅怀谷公:誓言铮铮,感悟初心如磐

在谷文昌纪念馆,讲解员声情并茂地讲述谷文昌同志带领东山人民战天斗地、植树治沙的壮举,如同一幅波澜壮阔的画卷在队员们眼前展开。他“不治服风沙,就让风沙把我埋掉”的誓言,如重锤般敲击着队员们的心灵,带来深深的震撼。队员们整齐列队,在谷文昌雕塑前庄严重温入党誓词,敬献鲜花,以此表达对这位“四有”书记的崇高敬意。大家深刻领悟到,谷文昌精神是新时代青年成长成才的宝贵财富,必须将其内化于心、外化于行,以实际行动践行爱国初心使命。

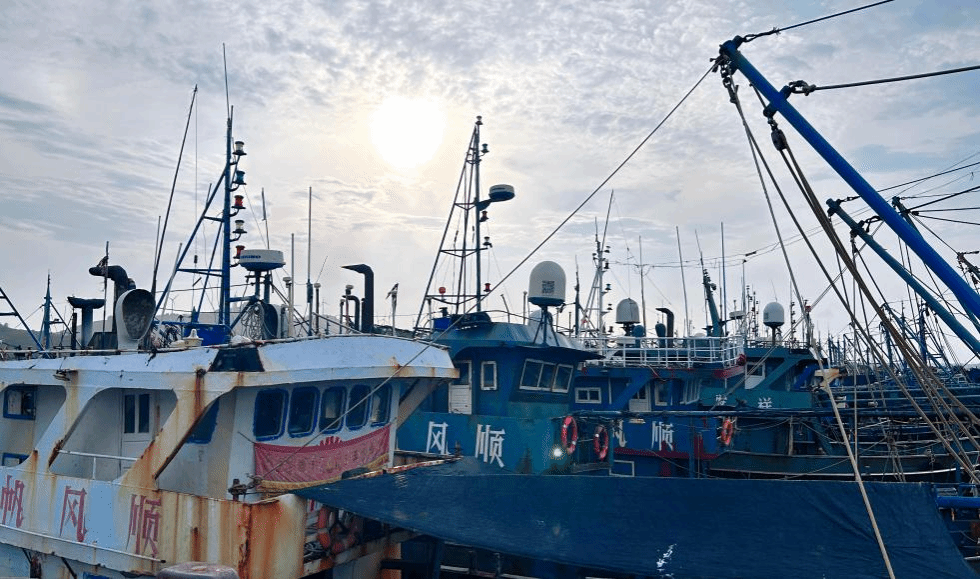

(二)追寻足迹:渔村焕彩,践行使命担当

踏入陈城镇澳角村,实践队里东山本地人谢佳琛站在“习近平总书记考察足迹导览图”旁讲解:“习近平总书记说‘中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富’,澳角村便是范例。”循迹前行,现代化渔业码头繁忙有序,街道整洁、绿树成荫,电商服务中心热闹非凡。澳角村的蓬勃发展正是产业兴旺带动乡村全面振兴的鲜活写照,充分印证了“乡村振兴,关键是产业要振兴”,让实践队深感战略伟力。

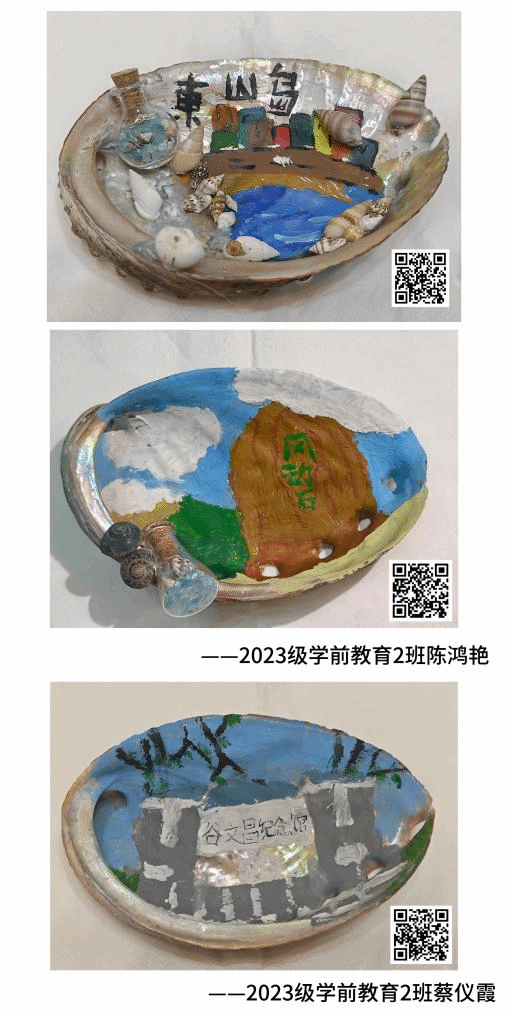

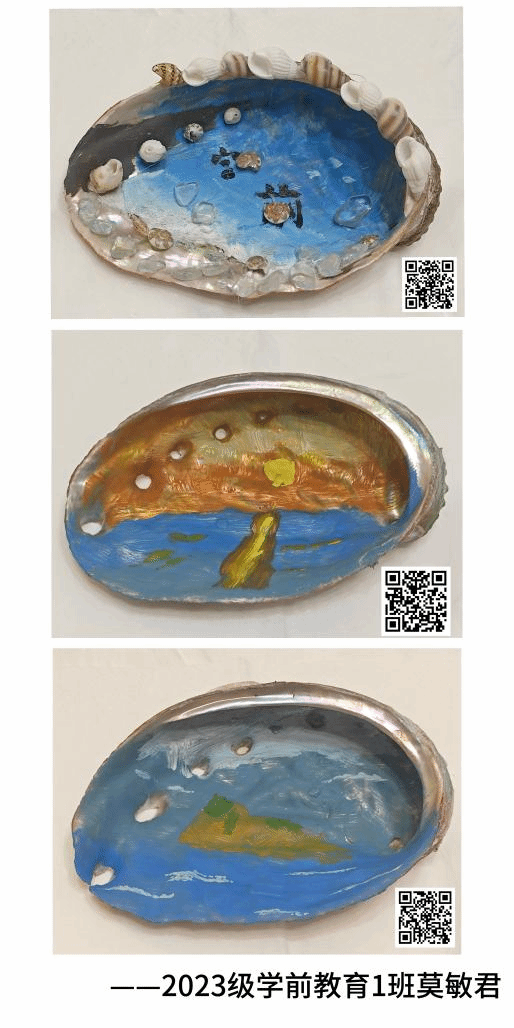

(三)产业探秘:鲍场新景,洞察发展活力

实践队走进宫前鲍鱼养殖场,这里是东山海洋产业的鲜活缩影,养殖池整齐排列,鲍鱼、海马自在游动。队员与养殖管理人员交流,了解鲍鱼、海马养殖及生殖细节,关注市场行情,倾听养殖面临的自然灾害与成本挑战。交流中,队员感受到养殖户的信心决心,看到科技创新助力产业升级。值得一提的是,学前教育专业的队员们发挥创意,将养殖场里废弃的鲍鱼壳作为传播东山红色文化与海洋生态的独特载体,精心绘制红色地标与生态景观,把东山红色故事、革命精神与海洋元素巧妙融合,以实际行动传承和弘扬爱国主义精神。

(四)铭记苦难:寡村遗韵,汲取奋进力量

实践队走进寡妇村纪念馆,馆内昏暗的灯光下,陈列的一件件实物、一幅幅照片,仿佛在静静诉说着当年东山人民因风沙肆虐、生活困苦,许多妇女守寡的悲惨历史。队员们驻足凝视,神情凝重,从那些破旧的农具、泛黄的照片中,仿佛能看到当年村民们在恶劣环境中艰难求生的场景。大家深刻体会到谷文昌同志带领东山人民治沙造林、改变面貌的伟大意义,他以坚定的信念和无私的奉献,为东山人民带来了希望和幸福。队员们纷纷表示,要铭记这段历史,珍惜现在的幸福生活,以更加饱满的热情投入到爱国主义实践中去,为实现国家的繁荣富强贡献自己的力量。

二、专业赋能:学用融合厚植爱国情怀

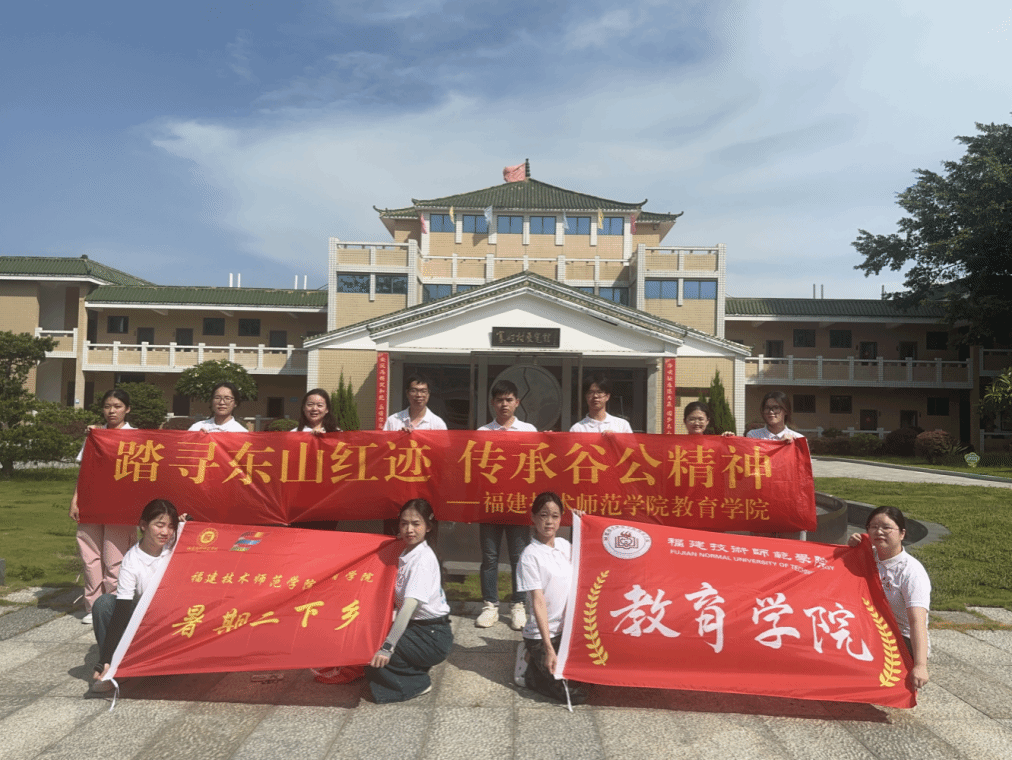

在感悟谷公精神之际,实践队积极发挥专业所长,将知识转化为乡村振兴的实践力量,为东山发展贡献青春力量。7月7日,七七事变纪念日当天,实践队首站前往东山保卫战文化园。踏入园内,庄重肃穆之感油然而生,队员们怀着敬仰之情,认真瞻仰每一处遗迹、每一件文物。经讲解员讲述,大家仿若置身战火岁月,深切体会到东山人民保家卫国的英勇无畏。这段悲壮历史,更坚定了队员们传承红色基因、厚植爱国情怀的信念。

随后,实践队来到荣获第七届全国文明村镇的岱南村,学前教育、家政学、应用心理学专业的队员们分别开展特色活动,以专业服务地方,展现青春担当,并在此挂牌“大学生社会实践基地”,构建起校地长效合作新范式。

(一)学前绘韵:壳绘红章,创意传承文化

实践队立足东山红色文化资源,学前教育专业队员们将鲍鱼养殖场里的废弃鲍鱼壳变废为宝,以“红色地标 + 生态美学”为理念开展“鲍鱼壳绘东山”行动。他们用矿物颜料在壳上绘出谷文昌纪念馆等6幅东山岛红色地标与生态景观作品。随后,队员们带着这些“会说话的文创”来到岱南村,向村民展示,让红色文化以鲜活姿态走进大众视野。

(二)家政送暖:膳养乡邻,科普守护安康

针对村民夏季健康需求,家政学团队以《黄帝内经》“治未病”为纲,在岱南村党群服务中心开展“夏养身心·四季进补”活动。学生手把手教老人制作艾草驱蚊包,同步讲解防蚊防暑知识;谢佳琛、游欣怡用闽南语解读《中国居民平衡膳食宝塔(2022)》,结合本地时令食材设计清凉食谱,穿插情景互动。活动将足浴养生、膳食指导等文明行为融合,林阿婆点赞:“闻着艾草香学养生知识,用家乡话听饮食指南,这夏天过得又健康又舒心!”

(三)应心润心:嗅忆疗心,温情重构记忆

应用心理学专业的队员们推出“贝壳心语”互动墙与“气味盲盒”装置。东山县西埔中学的学生踊跃参与,触摸嵌有贝壳、海盐的盲盒,轻嗅“咸腥海风”气味模块。一名学生兴奋地说:“这味道让我想起爷爷讲的谷爷爷种树故事!参与‘贝壳心语’写下心里话,和伙伴一起打开盲盒,我才明白文明就是邻里间暖心的分享,是共同创造的美好回忆,真有意义!”

三、非遗焕彩:闽台共韵奏响爱国强音

7月8日,实践队深入探寻东山非遗瑰宝,挖掘其中蕴含的闽台融合元素,以青春之力助力非遗传承与创新,为爱国主义教育增添独特文化魅力。

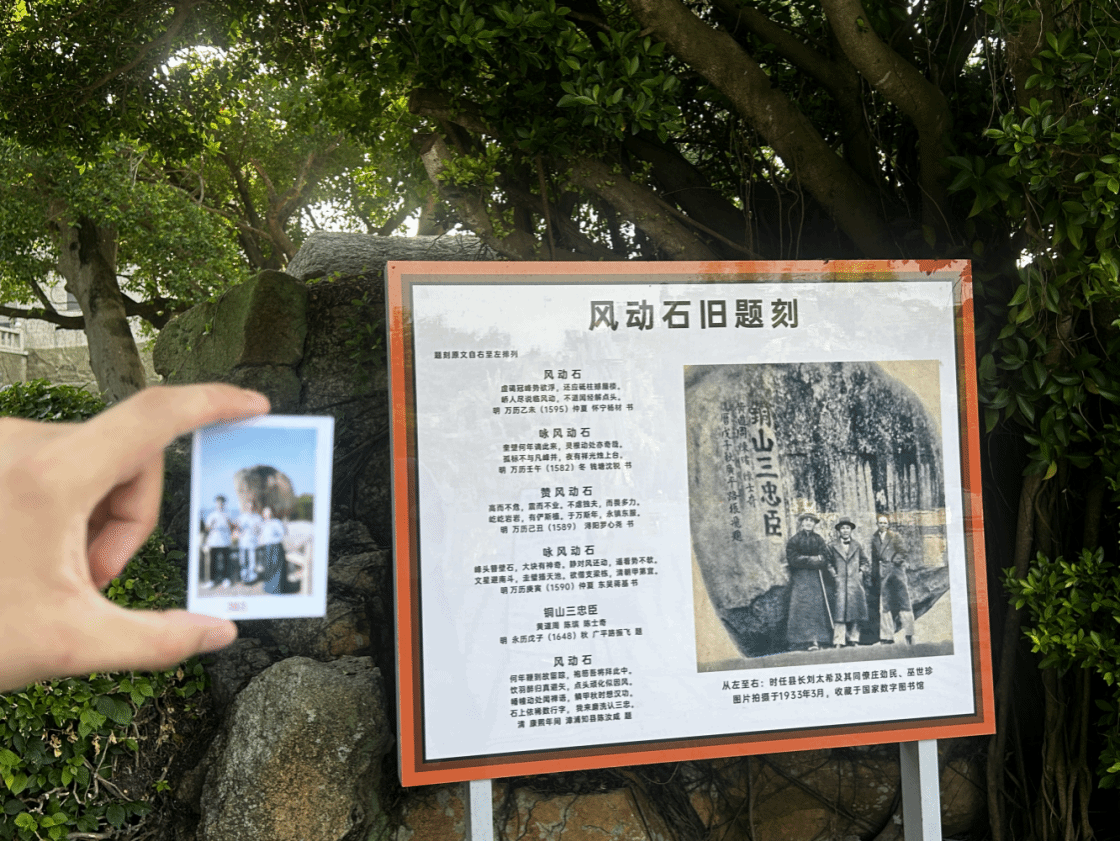

(一)探石寻韵:风动石畔,共赏自然人文

实践队来到东山标志性景点风动石。这块以“奇、险、大”闻名遐迩的奇石,历经无数次台风侵袭仍岿然不动,其神奇令队员们惊叹。在领略自然奇观时,队员们了解到,风动石承载着深厚历史文化,见证东山历史变迁,是当地人民坚韧精神的象征。它在闽台文化交流中意义非凡,两岸同胞对这一自然奇景怀有共同敬畏与喜爱,成为连接两岸情感的文化纽带。我校今年单独开设家政学(闽台合作)方向本科招生,此次探寻也为该专业学生了解闽台文化融合提供了鲜活案例。

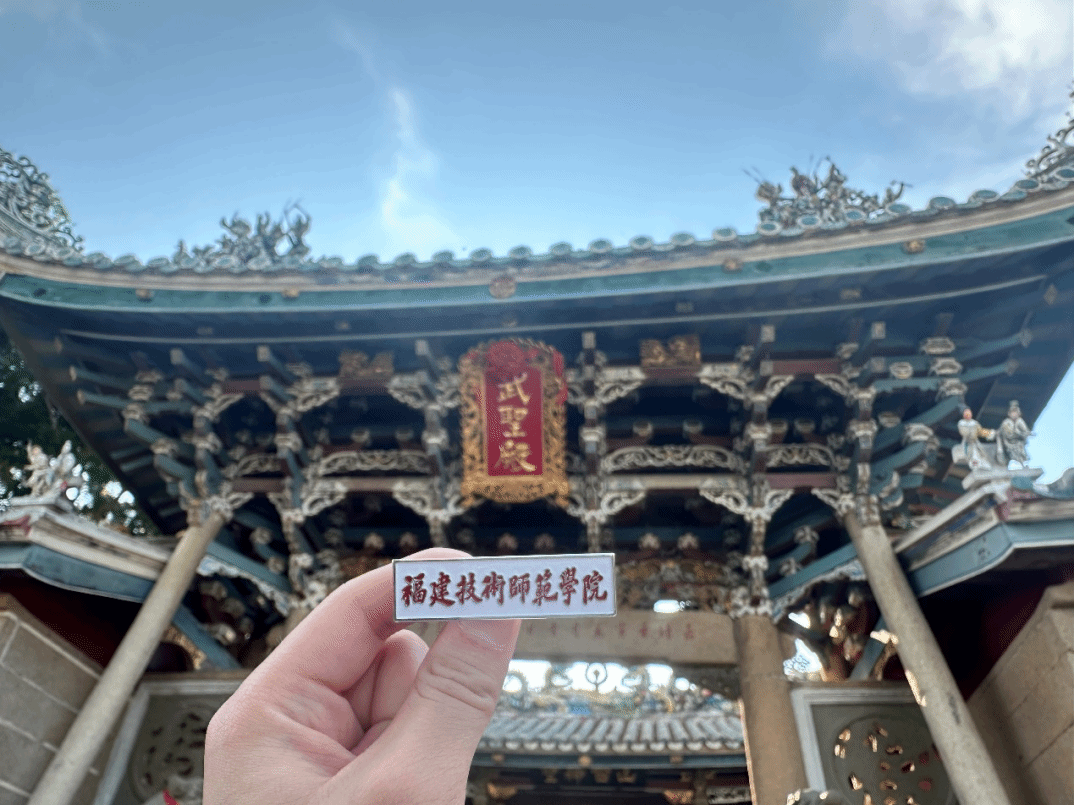

(二)访庙悟情:关帝庙中,同感信仰技艺

走进东山关帝庙,古朴典雅的建筑风格与浓厚的宗教氛围瞬间吸引了队员们。作为闽台地区重要的宗教场所,关帝庙香火鼎盛,关帝信仰在闽台两地源远流长,关帝被视为忠义、诚信的化身,深受两岸同胞尊崇。这里不仅是宗教信仰中心,更是闽台文化交流的重要平台,每年众多台湾信众前来朝拜,关帝文化成为增进两岸情感认同与文化交流的精神寄托。深入庙内,队员们惊喜发现,关帝庙的建筑装饰与内部陈设巧妙融入金木雕、木雕、剪瓷雕等非遗技艺。这些非遗技艺在关帝庙中交相辉映,彰显闽台文化同根同源,在促进闽台融合、推动爱国主义教育中价值独特,是东山文化宝库的璀璨明珠。

【结语·青春与爱国的深情共鸣】

三天两夜的东山实践,实践队用脚步探寻红色脉络,以专业赋能爱国主义教育,凭创意激活文化基因。队员们深刻领悟到,传承和弘扬爱国主义精神是时代赋予青年的使命担当,高校服务地方是知识回馈社会的应有之义。此次实践,是思想的淬火,更是能力的锻造。未来,实践队将紧扣“高校服务爱国主义教育”之弦,让青春在传承红色基因中奏响强音,使谷公精神薪火相传,以奋斗之姿书写无愧时代的爱国答卷。