前言:在习近平文化思想引领下,守护文化根脉、传承中华文明的工作不断开启新的篇章。在中华传统文化中,“福文化”的内涵主要有“衣食”“富贵”“长寿”“康宁”“多子孙”“修德”“和谐”等,而春节是中国“福文化”最生动的诠释,福清作为“三福之地”,春节“福文化”底蕴深厚。教育学院积极响应福建省委教育工委“追寻领袖足迹、体悟优秀传统文化”社会实践活动的号召,以春节申遗成功为契机,组建诠释春节“福文化”社会实践队,引领青年学子踏上了一场探寻福清春节“福文化”的寒假社会实践之旅。

教育学院诠释春节“福文化”社会实践队以“聚三‘福’之地,享五‘福’之乐”为主题,通过寻“福味”、访“福地”、探“福俗”、学“福艺”和传“福韵”五“福”系列活动,深入挖掘福清春节“福文化”内涵,助力弘扬和传承福清优秀传统文化。

寻“福味”:享味蕾之福

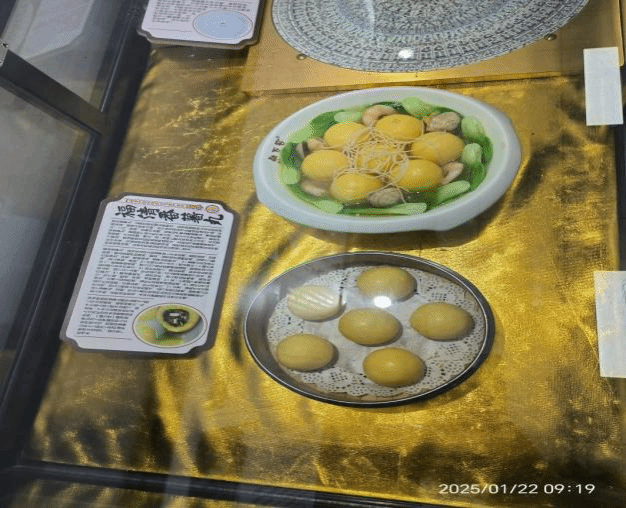

福清市地处山海之间,置县已有千年历史,是全国著名的侨乡,勤劳智慧的福清人创造了丰富多样的地方小吃。每到春节,这些特色小吃不仅是福清人餐桌上不可或缺的“福味”,更是身处异国他乡福清华侨魂牵梦萦的精神寄托。实践队员们通过走街串巷、请教长辈、查阅资料、动手实操和线上征集等方式,深入探寻海蛎饼、糖粿、光饼、番薯丸、米时、红团、太平面、起家粿等福清“福味”的历史文化,实践队员们除了品尝美味和学习烹饪技巧,更深刻体味到了福清“福味”所蕴含的“福文化”,如红团寓意吉祥如意、糖粿代表甜甜蜜蜜、太平面表示平平安安、起家粿象征红红火火……

海蛎饼 2024级学前教育陈雅丽 摄 红团 2023级应用化学陈于达 摄

实践队现场参观光饼制作技艺 起家粿 2024级学前教育陈雅琳 摄

太平面 2023级学前教育翁凯欣 摄 搓米时 2024级工艺美术叶嘉睿 摄

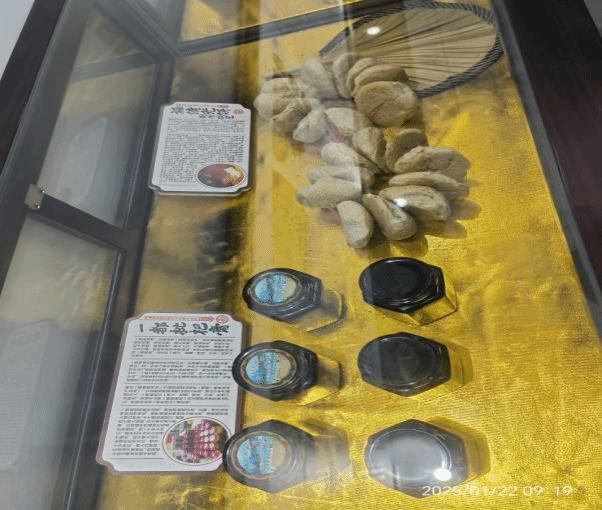

实践队参观福清市文化馆非遗番薯丸、一都枇杷和光饼制作技艺

访“福地”:享祈福之乐

自唐天宝元年(742)万安县改为福唐县,福清就与“福”字有了直接的关系。直至今天,福清成为中国唯一的省、府、县名称都以“福”字打头的“三福之地”,拥有众多“福地”。实践队员们通过走访石竹山、黄檗山万福寺、福清市侨乡博物馆等地,深入挖掘这些“福地”所蕴含的“福文化”。

在石竹山,队员们在景区讲解员的引导下探访了石竹山道院、九仙宫、祈梦洞、文昌阁等场所,实地了解非遗项目石竹山祈梦文化和接春文化,它不仅是人们祈求新年风调雨顺、四季平安的传统仪式,更反映了人们对未知命运探索的勇气和对美好生活向往的愿景。

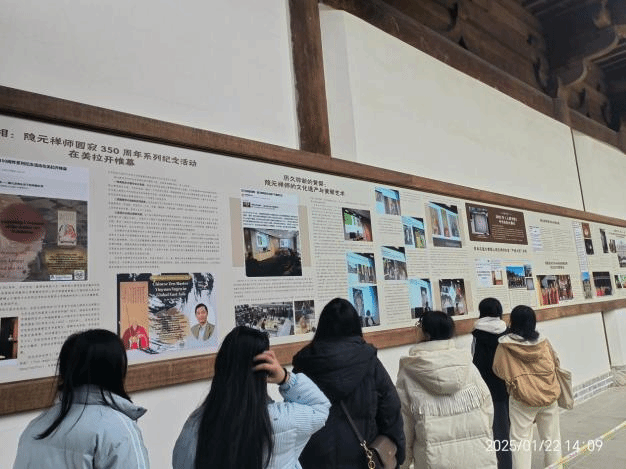

在黄檗山万福寺,实践队了解到,万福寺在中日文化交流中起到了桥梁作用,隐元禅师东渡日本后,将中国的禅宗文化、建筑风格、饮食习惯等带到了日本,对日本文化产生了深远影响。万福寺的新春祈福文化,如敲钟祈福和祈福法会,已经成为不少市民过年时祈福纳祥的重要活动。

在福清侨乡博物馆,实践队员们打卡搭建在博物馆中厅的福清第一“福”文化墙,此“福”字复刻于福清灵石山国家森林公园内,系清道光二十二年(1842)福清三山瑟江村人翁飞云的手迹,旨在传递出对人们幸福安康、吉祥如意的美好祝愿。此外,队员们还聆听了海外侨胞追求幸福、造福家乡的动人事迹,加深了对福清华侨奋斗史的了解。大家纷纷表示,这是一次非常有意义的文化体验活动,不仅增强了民族自豪感和自信心,更坚定了“幸福是奋斗出来的”的信念,将激励自己以更加高昂的斗志和饱满的精气神投入到今后的学习和工作中。

探“福俗”:享非遗之福

今年是第一个“非遗”春节,对于每个中国人都有着特殊的意义。春节在福清称作“做年”,福清“做年”民俗是福清春节“福文化”的重头戏。实践队员通过实地探访福清市文化馆、福清新厝镇硋灶新农村文化大院、访问非遗专家和现场体验非遗民俗,深入探寻福清春节非遗民俗。

在福清市文化馆工会主席林美琴和非遗保护中心主任何凡的引导下,实践队员们分别参观了文化馆道德模范厅和非遗展厅。在道德模范厅,林美琴主席向队员们介绍了王锦萍、何坤华、林万菊、王忠强等福清道德模范大公无私、大爱无疆的先进事迹,队员们的心灵受到了极大的触动,纷纷表示要以道德模范为榜样,积极践行社会主义核心价值观,勇担新时代使命。

在文化馆非遗展厅,何凡主任细致地为队员们讲解福清非遗文化,带领大家深入了解了佾舞、上元习俗、走街习俗、板凳龙、词明线戏、舞龙舞狮等一批福清非遗民俗项目。展厅内一幅幅图文和一件件实物,使队员们切身感受到福清非遗文化的艺术魅力,也激发了他们弘扬和保护非遗文化的热情和信念。

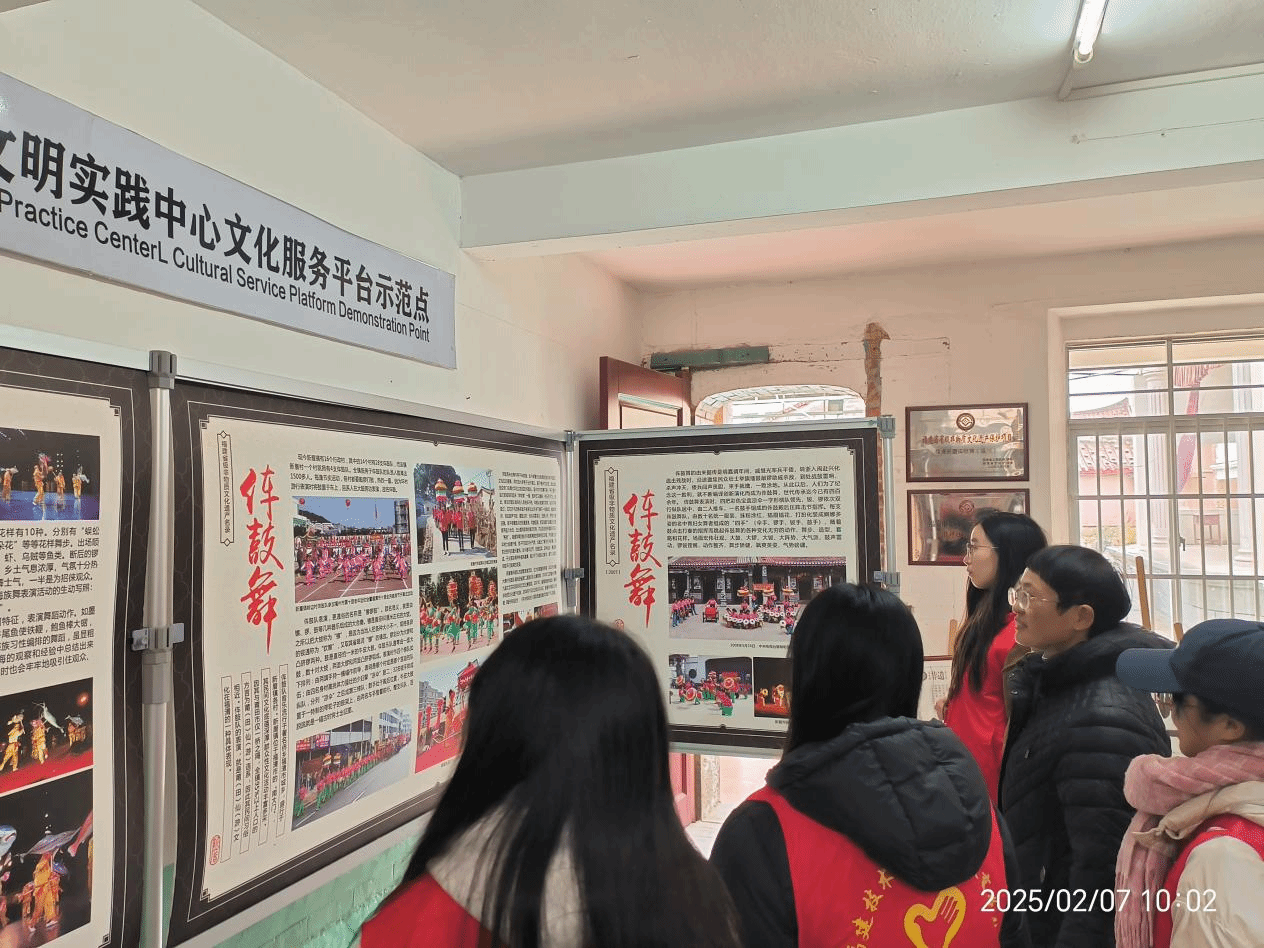

福清新厝镇硋灶新农村文化大院被评为全国乡镇一级文化站,是新厝民间文化传承交流、传统文化教学的主要基地。队员们通过参观文化大院、与非遗厅负责人陈美珍老师座谈交流,进一步探索福清春节非遗民俗的渊源与流变。陈美珍老师告诉大家,新厝镇有丰厚的文化积淀,目前已经拥有六项非遗名录,被文化部授予“民间文化艺术之乡”,伡鼓舞、弄五兽闹元宵等节目多次亮相各类大型活动现场。

福清作为历史文化底蕴深厚的千年古邑,春节非遗民俗资源丰富,各乡镇、街道民俗活动即一脉相承,又各具特色,队员们通过现场体验非遗民俗活动,切身感受福清春节非遗文化的艺术魅力。

弄五兽闹元宵 2022级应用心理学罗雪妍 摄

九鲤龙灯舞习俗 2022级应用心理学罗雪妍 摄

新厝伡鼓舞 2023级学前教育翁凯欣 摄

三山镇板凳龙 2023级学前教育江雯欣 摄

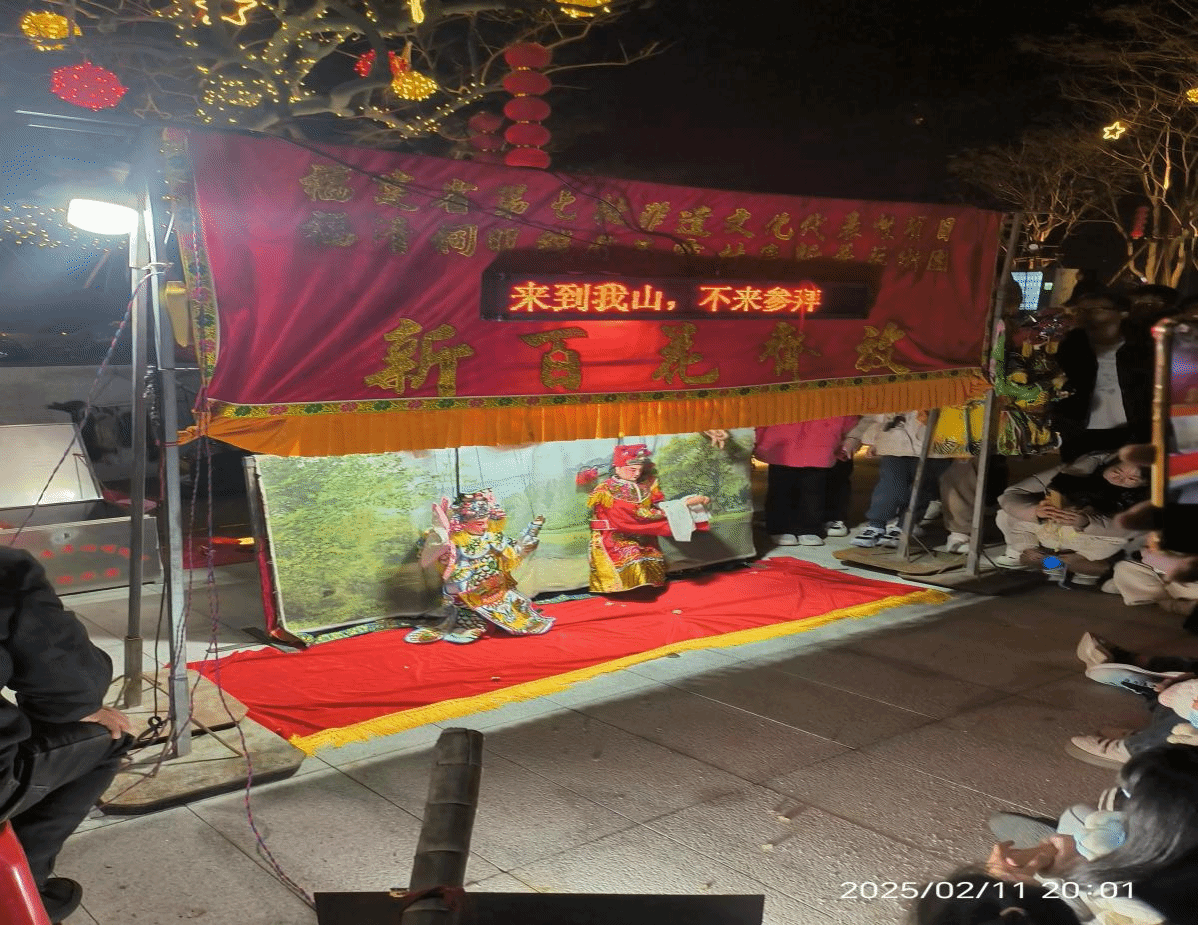

福清词明线戏 2023级家政学王熠月 摄

学“福艺”:享技艺之福

在老福清人的记忆中,“做年”离不开竹编产品,大扫除用的竹扒、做米时用的竹摒、养鸡鸭用的鸡笼、装年货用的大小箩筐、甚至装饰用的福灯笼,都跟竹编息息相关,竹编就是老福清人心中的“年味”。福清东张古镇拥有茂密的竹林资源,是福清乃至周边县竹制品的集散地和主要交易地,东张竹编已被列为福清非物质文化遗产。为深入了解非遗东张竹编,实践队员们专访了东张竹编传承人王春燕,向王阿姨学习东张竹编技艺。

通过与王阿姨的交谈,队员们了解到王阿姨从事竹编手艺已近40年,作为传统竹编手艺传承人,她坚持不遗余力地投身到东张竹编的宣传、传承和保护工作,她的作品被选送参加2025年元宵节海峡两岸民俗展演活动。如今东张竹编制品已远销全国各地乃至境外地区,她最大的心愿就是希望越来越多的年轻人能够加入传承和保护福清的非遗技艺,让福清非遗技艺后继有人。王阿姨还现场向实践队员们传授竹编技艺,手把手教队员们手工竹编福灯,队员们虚心学习,在王阿姨耐心指导下,快速掌握了竹编福灯的基本技巧。

此外,实践队员们还积极参与福清市博物馆在春节期间推出的以“福艺”体验为核心的“博物馆里过大年”系列活动,队员们认真学习滚筒印章、泥板画制作、手作腰扇、衍纸手工创作等非遗“福艺”,并担任福清市博物馆志愿者,积极协助主办方传授“福艺”、传播“福文化”,让公众在参观博物馆的过程中,感受浓浓的年味。

传“福韵”:享传承之乐

为总结提炼本次社会实践成果,广泛宣传福清春节“福文化”,实践队与福清市文化馆共同举办了福清春节“五福”学堂,吸引来自福清市各个幼儿园和小学共30余名小朋友参与。福清春节“五福”学堂以“聚三‘福’之地,享五‘福’之乐”为主题,分为福味、福地、福俗、福礼和福艺五个篇章。队员们把社会实践成果转化为生动有趣的课堂知识,带领小朋友们领略家乡优秀传统文化的魅力。

在福味篇,队员们向小朋友们介绍海蛎饼、糖粿、米时、红团、太平面等福清春节特色美食,使小朋友们对福清美食的历史文化、做法和寓意有了更深入的了解。

在福地篇,队员们带领小朋友们认识万福寺、石竹山、灵石山、弥勒岩和福庐山公园等“福文化”底蕴深厚的场地,深入挖掘这些场地所蕴含的“福文化”以及春节特色活动。

在福俗篇,队员们向小朋友们讲授福清“做年”习俗,如筅廊、祭灶神、贴白联头、三十暝晡、吃太平面、闹添丁、做上元等,传达这些“福俗”所寄托的老百姓祈求安宁、和谐、幸福、美满的愿望。

在福礼篇,队员们手把手教孩子们正确使用“拱手礼”的拜年方式,掌握“拱手礼”技巧以及使用场景,进一步了解拜年习俗。孩子们现学现用,在课堂上向长辈以及同学互相拜晚年。

在福艺篇,队员们向孩子们普及新春拓福非遗文化,现场传授拓福技艺。在小老师们的指导下,孩子们亲自动手实践,做出一件件蕴含美好寓意的拓福作品,感受中华优秀传统文化独特的艺术魅力。

活动现场还设置“福知识”有奖竞答环节,小朋友们摩拳擦掌,踊跃抢答,课堂气氛热烈。活动尾声,队员们为孩子们一一颁发“‘福文化’小宣传员”勋章和精美纪念品,鼓励孩子们课后积极宣传家乡优秀传统文化。

从找寻“福味”到走访“福地”,从探索“福俗”到学习“福艺”,从志愿服务到“五福”学堂,实践队成员们在体悟优秀传统文化的“大思政课”中受教育、长才干、作贡献,大家用实践成果记录成长轨迹、汲取前进力量,以对传统文化的敬仰之心和挺膺担当为弘扬和传承中华优秀传统文化贡献青春力量。